神社に参拝してお札をいただいたら、神棚に納めて毎日手を合わせましょう。

とは言っても、これから神棚を買う人にとって次のような不安があるのではないでしょうか?

- 神棚ってどこで買うの?

- 神社以外の場所で買ってもいいの?

- 神棚にはどんな種類があるの?

- お札の並べ方は?

- 神棚のお供えの並べ方がわからない

- 「雲」の紙の意味と貼り方は?

そこで、このページではこれから神棚を買おうと考えている人のために、売っている場所や神棚の種類、お札やお供えの並べ方などについて詳しく解説しています。

- 神棚は神社以外でもホームセンターや通販サイト、神具店で買える

- 神棚には一社、三社、五社の種類がある

- 伊勢神宮のお札が一番格が高いので中央または手前に置く

- 毎日のお供えは米、水、塩が基本

<スポンサーリンク>

目次

神棚はどこで買うの?

神棚は次の4つで買うことができます。

- 大きな神社

- ホームセンター

- 神具店

- 通販サイト

神棚は大きな神社で買える

神棚は大きな神社で販売しています。

ただ、どこの神社でも扱っているというわけではありませんし、通販をしていないところが多いようです。

例えば伊勢神宮では神棚の販売をしていますが、通販では扱っていないようです。

また、大きな神社であってもお札やお守りは多数取り扱っていても、神棚は扱っていないところがあります。

社務所などで聞いてみるといいでしょう。

ホームセンター

ホームセンターで神棚の販売を行っています。

特に地方のホームセンターではよく見かけます。

ホームセンターでも、普段はわかりづらい場所に置いてあったり、取り扱い品数が少なかったりしますが、年末年始などは目立つ場所に置いています。

売り場がわからない場合は、店員さんに聞いてみるといいでしょう。

価格の通販サイトよりも安い傾向にありますが、種類はあまり多くありません。

なお、ニトリは神棚そのものの販売はなく、神社のお札を立てる棚板として扱っているようです。

神具店

仏壇は仏壇店で売っていますよね。

それと同じで神具を扱う店があります。

そういった神具店で神棚を販売しています。

ただ、神具店自体が仏壇店ほど多くありません。

そのため、地域によっては購入が難しい場合があります。

通販サイト

Amazonや楽天市場といった通販サイトや、神具店のネットショップでも神棚の取り扱いをしています。

ただし、実物を実際に見ることができないので、設置する場所のサイズをしっかり測っておくといいでしょう。

神棚の種類と値段

神棚の値段は、大きさやタイプによって異なります。

神棚のタイプ

神棚には、納めるお札に数によって次のようなタイプがあります。

- 一社神棚

- 三社神棚

- 五社神棚

ひとつずつ特徴を見ていきましょう。

一社神棚

お札(ふだ)を入れるスペースが1枚分しかありません。

その分、幅が狭いので家に広いスペースがないという場合でも、置くことができます。

価格は2~3,000円からです。

なお、お札は1枚しか入れられないということではなく、複数の神社のお札を重ねて入れることができます。

三社神棚

三社神棚は3つの扉があり、それぞれに神社でいただいたお札を納めることができます。

価格は1万円前後から3万円くらいまでさまざまです。

一社神棚と比べると横幅があるため、広い設置スペースがないと置くのは難しいでしょう。

ただ、見た目にも立派で豪華な印象になりますね。

また、神棚の前のお供えを置くスペースも十分にあるので、榊や水、米、ご神酒などを置くことができます。

五社神棚

五社神棚はその名の通り、5枚のお札をそれぞれに納めることができるものです。

一社や三社神棚に比べるとかなり横幅があり、大きいものになります。

中央に伊勢神宮の天照皇大神宮のお札、向かって右側に氏神様のお札、それ以外のところには信仰している神社のお札を納めます。

価格は2万円以上するものが多いようです。

大黒様と恵比寿様を祀る二社神棚

二社神棚というものもありますが、こちらは大黒様と恵比寿様のお札をお祀りするものです。

高さがいろいろあるので、いただいてきたお札に合う神棚を購入するようにしましょう。

なお、二社神棚はホームセンターでの取り扱いは少ないようです。

必要な場合は楽天市場などの通販サイトで探すのがおすすめです。

↓ ↓

国産檜製神棚 二社神棚 恵比寿宮【送料無料(沖縄県除く)】

神具セットは100均で売ってる?

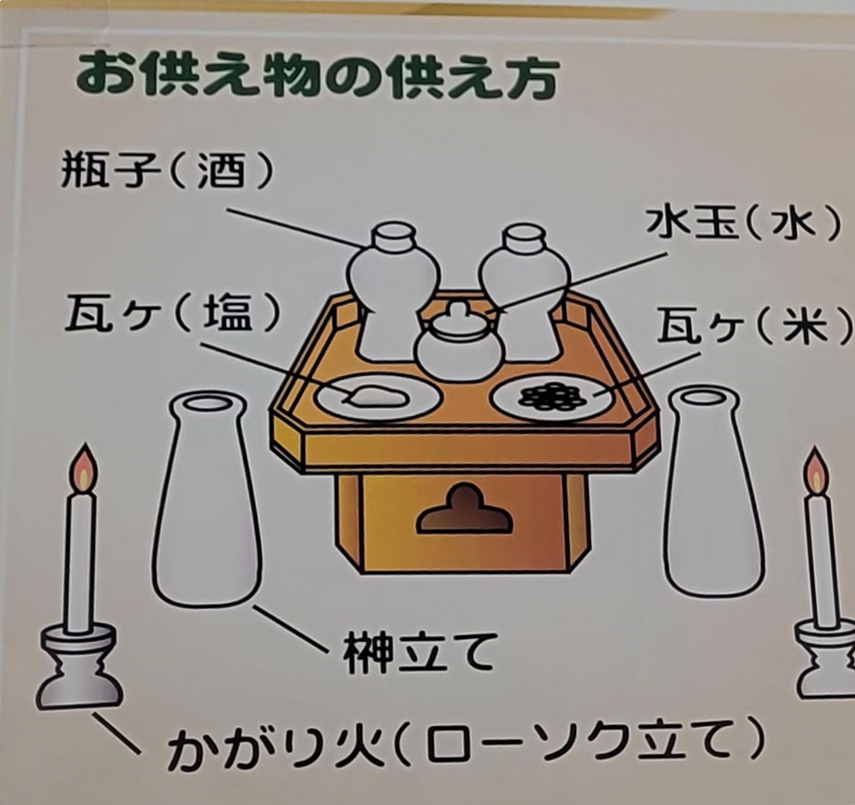

神具セットとは、次のものを指します。

- 榊立て

- 皿(塩を入れる)

- 皿(米を入れる)

- 瓶子(へいじ)(神酒を入れる)

- 水玉(水を入れる)

- かがり火(ローソク立て

これ以外にも真榊(まさかき)や灯籠(とうろう)、神鏡(しんきょう)を置くこともあります。

神具セットはホームセンターで買える

こういった神具セットは、100均ではあまり扱っていません。

実際にダイソー、Seria(セリア)、キャンドゥに行ってみましたが、どこにも置いていませんでした。

一方、ホームセンターには1個数百円でバラで販売していました。

また、ネット通販でも取り扱っていますよ。

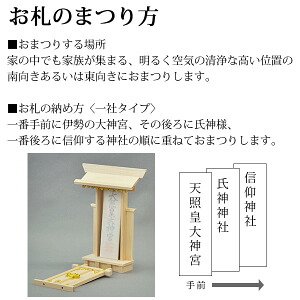

神棚のお札の並べ方

では、神棚のお札(ふだ)の並べ方をご紹介します。

神棚のお札~3枚の並べ方

お札が3枚の場合は、三社神棚の場合は中央に伊勢神宮の天照皇大神宮のお札を、向かって右側に地元の氏神様のお札を、向かって左側に信仰している神社のお札を納めます。

一社神棚の場合は、次のように重ねて納めます。

手前に伊勢神宮の天照皇大神宮のお札、その後ろに氏神様のお札、さらにその後ろに信仰している神社のお札を納めます。

神棚のお札~2枚の並べ方

お札が2枚だけの場合は、向かって右側に伊勢神宮の天照皇大神宮のお札、左側に氏神様のお札を納めます。

これは神様の格が高い方が向かって右側になるからです。

一社神棚の場合は手前に伊勢神宮の天照皇大神宮のお札、その後ろに氏神様のお札を納めれば大丈夫です。

お札を複数、違う神社でもらってもいいの?

お札は基本的には伊勢神宮の天照皇大神宮のお札と氏神様のお札を納めることが多いようです。

伊勢神宮のお札は、伊勢(三重県)まで行けない方が多いと思います。

その場合は、地元の多くの神社で伊勢神宮のお札を授与しています。

そこでいただくといいでしょう。

また、それ以外の神社のお札も一緒に納めても大丈夫です。

ただ、神棚に納める場合は伊勢神宮のお札が一番格が高いので、三社神棚の場合は中央に、一社神棚の場合は一番手前に納めるようにしましょう。

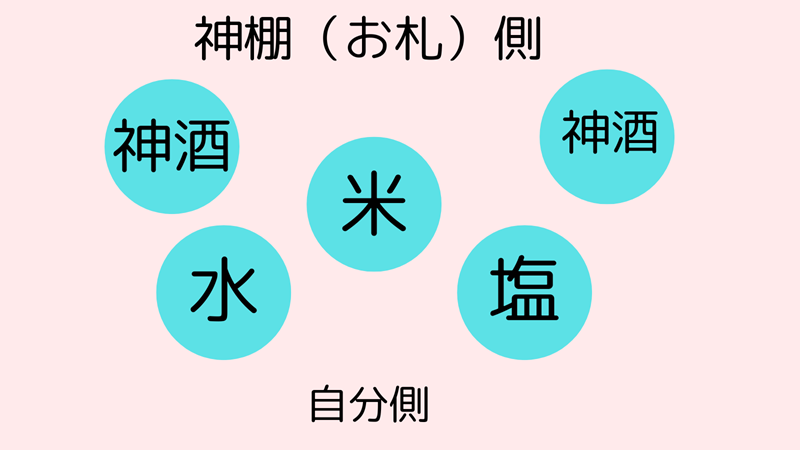

神棚のお供えの配置

神棚のお供えの位置をご紹介します。

毎日のお供えは中央に米、向かって右側に塩、向かって左側に水を供えます。

この3つは人が生きていくのに必要なものですね。

この3つは人が生きていくのに必要なものですね。

これを神様にもお供えして、感謝の気持ちを伝えます。

なお、基本的に米と水、塩は毎日取り替えるのがいいのですが、難しい場合は1日と15日に取り替えてもいいと言われています。

また、1日と15日は米、水、塩の他に神酒を供えることもあります。

その場合は、下の図のように並べます。

さらに神棚によっては真榊(まさかき)や灯籠(とうろう)などを置く場合もあります。

地方や家庭によっても異なるので、自分なりのお供えを考えてみるといいですね。

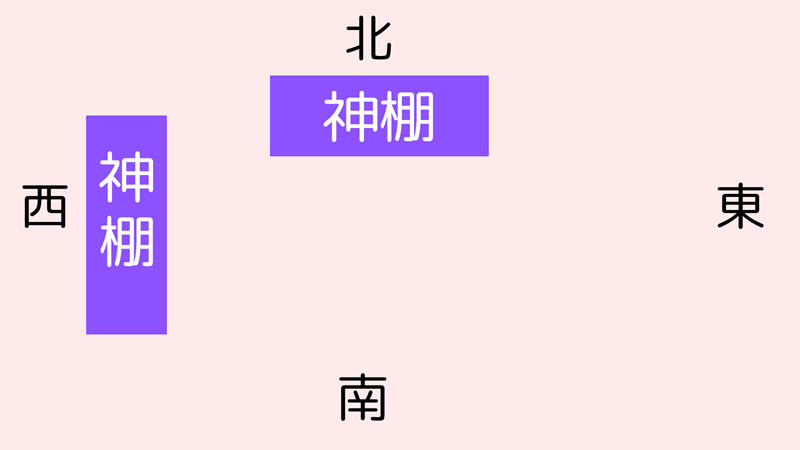

神棚の向きは北?南?西?

神棚を置いた時に正面が南を向くか、または東を向く場所がいいと言われています。

下の図のように部屋の北側または西側に設置すると、正面が南または東に向くのでおすすめです。

ただ、住宅事情によってその通りにならない場合もあります。

その時はあまり厳密に考えなくても大丈夫です。

ただし、目の高さよりも上になるように置きましょう。

榊の造花はダメ?

神棚にお供えする植物に「榊(さかき)」があります。

榊は木偏に神と書くように、神様にゆかりのある植物です。

神棚に生の榊をお供えすると、水の交換が必要になります。

また、供えっぱなしにすると榊の葉が枯れて落ちて部屋が汚れてしまいます。

そのため、定期的に水を替えたり、榊を入れ替えたりしなければなりません。

そういった手間を省くために造花の榊をお供えしても構いません。

これは神社の神主さんにお聞きしたことなので、間違いないと言えます。

なお、造花は水の交換は不要ですが、入れっぱなしにしておくとホコリがたまってしまいます。

そうならないように定期的にお掃除することが大切です。

神棚の上に貼る「雲」の向きは?

2階建てや3階建ての家に住んでいる場合で、神棚が1階にあると階上で生活する場合に神棚を踏んでしまう形になります。

それでは神様に申し訳ない、畏れ多いということで

「神棚の上は何もありません。空ですよ」

・・・という意味で「雲」と書いた紙を天井に貼る場合があります。

これは絶対に貼らなければいけないというものではありません。

向きも特に決まりはありませんが、可能ならば神棚の上に貼るといいでしょう。

紙ではなく板でできた「雲」もありますよ。

これなら破れる心配がないので、いいですね。

神棚はどこで買うの?まとめ

神棚は大きな神社の社務所などで扱っているほかにホームセンターや通販サイト、神具店などで売っています。

種類は一社神棚、三社神棚、五社神棚があります。

また、大黒様と恵比寿様のお札を納める二社神棚もあります。

神棚のお供えは、基本は米と水、塩と榊ですが、真榊や灯籠を置く場合もあります。

神棚を置く方角は、正面が南または東を向くのが理想です。

難しい場合は方角にこだわることなく、参拝しやすい向きに設置するといいでしょう。

どの方角でも目線よりも高い位置に設置するようにしてください。

大切なのは神様に感謝の気持ちを伝えるということです。

神棚を置いたから安心・・・というのではなく、毎日手を合わせて感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。

<スポンサーリンク>